Erfahrene Konferenzteilnehmer wissen: wenn es gut geht, gab es einen wertvollen Vortrag, mit Glück zwei. Plus viel Mittelmass mit mässigem Nutzwert und ein paar liefen „unter ferner“.

So bemessen übertraf die Konferenz alle Erfahrung: Wenigstens fünf von 18 Vorträgen fand ich hervorragend und auch am „Mittelmass“ entwickelte ich zumeist mehr Interesse als erwartet.

Kritik der Transatlantischen Vernunft

Humboldt/Princeton

Eine Konferenz in Berlin

Rost und Dellen – nicht mehr ganz frisch

Besser als erwartet: Den guten Grund für mein damit aufsummiertes andauerndes Interesse bildete – einerseits – das Konzept der Veranstaltung und andererseits die Tatsache, dass die (meisten) Referent*innen (offenbar) die Vorträge speziell für die Veranstaltung ausgearbeitet hatten – und damit nicht eine Standardpräsentation aus „Fach 4-Allgemeines“, drittverwerteten. Jetzt die Konferenz: Bei 18 Vorträgen wäre es ermüdend, jeden einzelnen nachzuerzählen. Ich werde mich auf ein paar Bemerkungen zu Vorträgen beschränken, die mich besonders angesprochen haben. Zu der Konferenz kam ich wie, arghh, schlechte Metapher, zufällig, und so war ich unvorbereitet. Und obwohl mich die Frage seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten beschäftigt, kriegte ich meine Gedanken für die Q+A nun doch nicht rasch genug sortiert. „Why are liberals so bad?“ fragte Jan-Werner Müller nach dem Vortrag von Jana Puglierin („The Populist Atlantic“), die natürlich nicht persönlich gemeint war – und ich möchte einen Pfad hin zur Beantwortung dieser Frage anbieten:

How the west was won.

In Müllers Frage fand sich keine Spur vom Erstaunen vor einem frischen entdeckten Sachverhalt, über ihr lag eher eine Kopfnote der Resignation, nämlich darüber, dass niemand eine Antwort weiss, oder wissen will; die Referentin auch nicht.

Es gibt eine US-Serie „How the West was won“ aus den 196…, ach, sehr lange her; ich meine hier eher die drei CDs umfassende Werkschau von Led Zeppelin aus dem Jahr 2003. Der stolze Rückblick der Band, eine etwas grossmäulige Parole, aber der Erfolg rechtfertigte die Hybris. Heut hat sich die Frage gedreht: how the west was lost? Denn das ist die Stimmung im liberalen Lager. „Warum sind die Liberalen so schlecht!“ (Auffällig bereits in der Frage: von „den Linken“ ist nicht mehr die Rede, obwohl natürlich sie die Wurzel dieser Haltung(en) sind und nicht etwa die Liberalen). Und es ist selbstverständlich schwer, die Frage ad hoc zu beantworten. Dennoch gibt es Anhaltspunkte. In den Diskussionen der Konferenz und insbesondere im Vortrag von Florian Meinel, war der Hinweis aufgetaucht, dass die Deutschen geradezu besessen davon waren, einen dritten Weg zwischen den realexistierenden Permutationen von Kapitalismus und Sozialismus zu finden – die Soziale Marktwirtschaft, KOMM, das kann’s ja wohl nicht sein! Diese Suche endete am 3. Oktober 1989 und zwar nicht, nicht nur, weil der real existierende Sozialismus zusammenbrach, sondern insbesondere weil alle Aussichten auf einen sonstwie alternativen Gesellschaftsentwurf, einen dritten Weg eben, mit diesem Datum implodierten. Die Erschütterung war gewaltig und besonders in ihren langfristigen Auswirkungen unterschätzt. Zwar hatte die Linke in ihrer breiten Mehrheit kein gutes Haar an eben dem „real existierenden Sozialismus gelassen (und Liberale sowieso nicht), dennoch gewährte der sozialistische Gesellschaftsentwurf, so er denn nur auf die richtige demokratische, aufgeklärte und menschenfreundlich Spur gesetzt worden wäre, den Hoffnungsschimmer am Horizont. In der Folge des Untergangs von sozialistischer Idee und Praxis war auch eine ganze Generationen von linken (und liberalen) Intellektuellen in die Versenkung abgetaucht, „in das Reich Beethovens“, wie es Franz-Josef Degenhart einst besang: ihnen war das Geschäftsmodell abhanden gekommen. Auftritt stattdessen: Das Partikularinteresse, die Identität als goldenes Kalb.Das – ich nenne es mal so – systemisch-politische Schweigen wurde dauerhaft, erst die Überraschung, dann die Ratlosigkeit, inzwischen wurden auch die letzten Amtsverweser in die Rente verabschiedet, und eine neue Generation ist nicht nachgewachsen, im Gegenteil. Heute sieht die sich, sehen wir uns, einer Handvoll Krisen gegenüber – Klima, Digitalisierung, Migration, Finanzen – die, schon jede für sich, geeignet erscheinen, die ganze Welt gegen die Wand zu fahren. Zu allem Überfluss treten die Krisen nahezu zeitgleich auf – wenigstens in ihrem Drohpotential, ihrer psychologischen Wirkung.

Wir wissen das, und wir wissen das schon lange.

Dennoch haben wir keine Antwort – warum nicht?

So schwer ist das gar nicht, es ist nur schwer auszuhalten und wird deshalb gern und ausgiebig verdrängt. Insbesondere, Primus inter pares, was den Klimawandel betrifft (sozusagen konsekutiv hinterdrein Migration und Finanzen) – braucht es einen Systemwechsel: So, wie wir leben, die ganze Welt, und demnächst auch Afrika, wird die Krise nicht abzuwenden, ja nicht einmal aufzuhalten sein. Wer daran zweifelt, zweifelt mit Vorsatz. Denn gleichzeitig kennen wir die Historie und wissen gut genug, dass noch jeder Versuch eines Systemwechsels nicht nur grandios gescheitert ist, sondern den Willen seiner Veranstalter ins Gegenteil verkehrte. Hinzu kommt, dass wir – auch – keine Ahnung haben, wie wir die Gesellschaften der Welt davon überzeugen könnten, die Art zu leben und zu arbeiten radikal zu ändern. Wir haben keine Theorie, kein Narrativ, keine Vision, und hätten wir „das“ , so würden wir „es“ nicht glauben. Wieder mit Vorsatz, jetzt ein Tabu: Weil auch wir gerne so weiterleben möchten, wie bisher (nicht zuletzt da wohnt die Bigotterie, die uns die islamische Welt so gerne unter die Nase reibt). Sogar der theoretische Mut ist zu klein, während die Praxis sich auf’s vegetarische Klein-Klein und den ÖPNV verlegt.

Und übrigens spüren die Menschen das: der Rechtsschwenk der Welt ist eine Zukunftskrise: Früher war alles besser. Nicht mehr Vorwärts mit, sondern Zurück zu. Am extremen Rand ist es revolutionäre Energie, in der breiten Mitte ist es Eskapismus, Abstiegsangst; es ist aber auch die tiefere, nicht übermässig ausbuchstabierte Einsicht, siehe Jan-Werner Müller, dass die Linke „es nicht auf die Reihe“ gebracht hat.Das – ist der Elefant im Raum des Denkens. Analytisch etwas grobmaschig, vielleicht, wie Elefanten nun mal so sind.

Transatlantic Reasoning

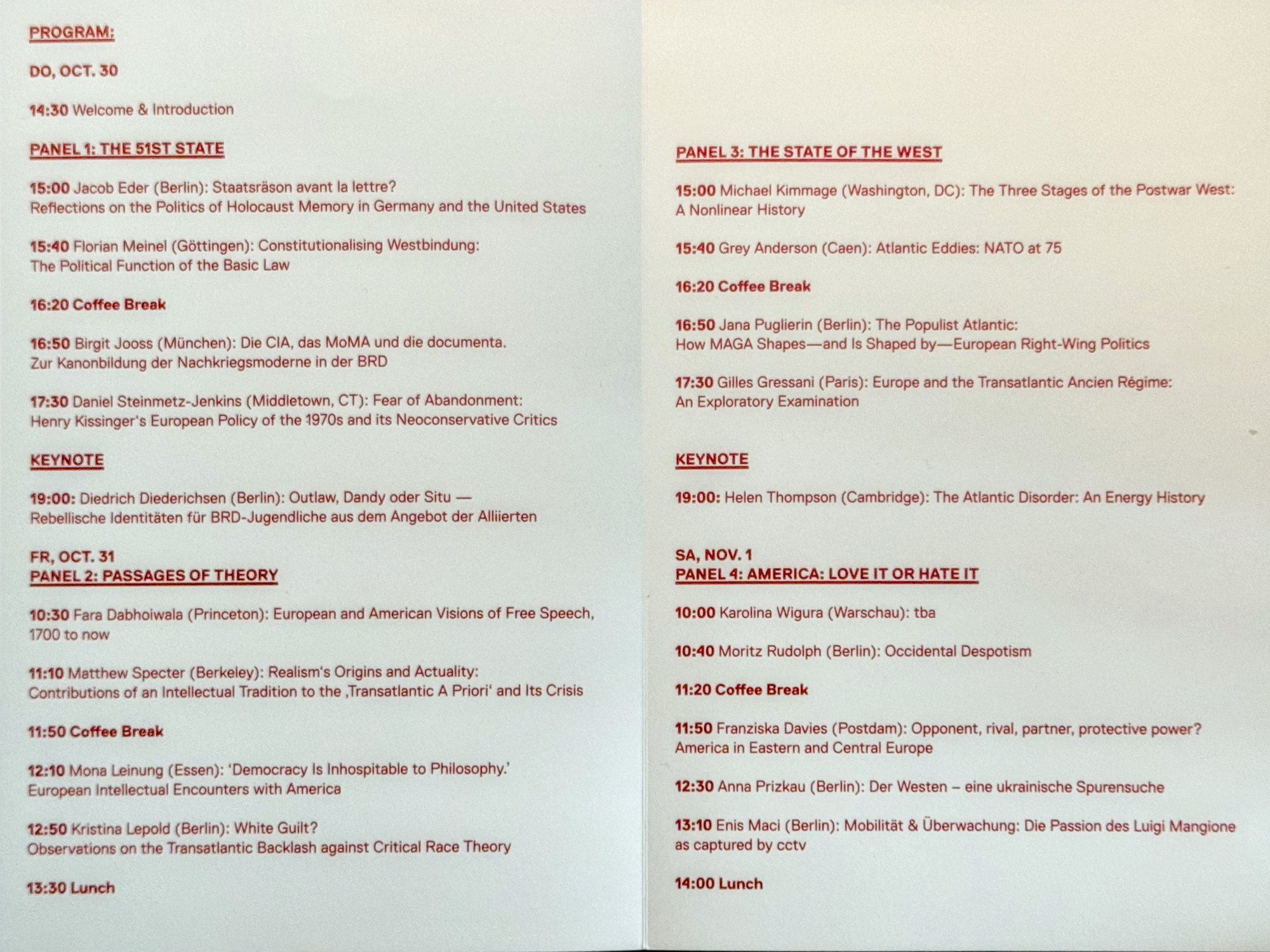

Eine „Kritik der transatlantischen Vernunft“ – das ist einigermassen raumgreifend, was mag man sich darunter vorstellen? Jedenfalls ist eine transatlantische eine Konferenz mit Teilnehmern von beiden Seiten des Atlantics – Berkeley, Princeton, Washington / Warschau, Berlin, Paris, Caen, München …: auch die Themen der Referenten spannen ein breites Panorama: Holocaust-Politics, Verankerung der Westbindung in der Verfassung, Nachkriegskunst unter dem Kuratel der CIA, eine Spätkritik der NeoCons, eine Revue rebellischer Identitäten, ein Exkurs zur Redefreiheit, Realism, die Philosophie-Feindlichkeit der Demokratie, White Guilt, Nato at 75 … es ist nicht leicht einen gemeinsamen Nenner zu finden.

Das Spektrum könnte andeuten, dass es um eine Art „massiver Parallelverarbeitung“ geht: Welche Konzepte haben die transatlantische Gegenwart geprägt – der Gedanke trägt, bis ... ihn das MindSet der Vorträge erreicht. Es ist, was Wunder, eine streckenweise recht akademische Konferenz – und tatsächlich treten die Humboldt-Universität und Princeton halboffiziell, wenn ich es richtig verstanden habe, als Veranstalter auf; wollte man es mit leichter Polemik zuspitzen, so tragen die Referent*innen vor, was sie (jüngst) gelesen haben. Aber warum bissig: es ist sehr informativ, tiefenscharf, wenn man weiss, worum es geht. Und das ist solange der Fall, wie es gelingt, die Fülle der Referenzen, Autoren, Zitate, Quellen, Positionen irgendwo einzuordnen – die Mehrheit der Konferenzteilnehmer konnte das, offenbar. Mir dagegen fiel es hier und da schwer, zumal ich (z.B.) der tobenden „Realism“-Diskussion (Matthew Specter) bislang nur sehr kursorisch gefolgt war. Für die Nato-Diskussion dagegen sah ich mich relativ gut gerüstet, und, am Abend, Diedrich Diedrichsen zu folgen, der eine kleine Pop-Histoire aneinander reihte, fiel mir leicht – ich habe sie miterlebt. Mitunter brauchte es einen assoziativ-detektivischen Spürsinn, wenn man von einer Redner/in noch nie gehört hatte und (deswegen) nicht wusste, wovon „eigentlich“ die Rede ist. Zwar: jeder Satz trägt seine Bedeutung in sich (so weit hatte das Verständnis gereicht), aber was sie miteinander zu tun haben? Ein Vortrag über die Critical Race Theory lässt keine Fragen offen, einer über den „Occidental despotism“ (Moritz Rudolph) – der Trumps monarchische Attitüde irgendwie aus den Haltungen und Traditionen der native Americans abgeleitet oder in Verbindung gebracht hatte – bleibt (mir) als solcher ein Fragezeichen. Eine „interessante“ These, aber doch mehr „ornamental“, so bewertet es ein Luhmann-Soziologe aus dem Publikum, und der Redner war genügend beleidigt, das Verdikt postwendend und unangespitzt zurückzugeben.

Es liegt in der Natur des Themenspektrums, dass eine Zusammenfassung der (insgesamt 19) Vorträge rasch ermüden würde; die einzige Chance, dem Geschehen gerecht zu werden, besteht darin, die „Kritik“ auf eine Metaebene zu heben: Wurde ein roter Faden deutlich? Liessen sich ein paar Gegenwarts-relevante Ableitungen identifizieren? Hat die Konferenz ihre Überschrift erreicht?

Deutlich wurde, dass die deutsche Kultur, und mit grösseren Einschränkungen auch die europäische, in der Nachkriegsepoche einen massiven US-amerkanischen Hahnentritt erfahren hat, eine Imprimatur, wenn man so will, deren Zielsetzung möglicherweise mehrdimensional gewesen ist: Mindestens ging es darum, dem deutschen Volk den nationalsozialistischen Teufel auszutreiben. Dafür waren viele Mittel sakrosankt. Von anderen Zielen und Zwecken berichtete Birgit Jooss: wenigstens für Nachgeborene einigermassen überraschend war, dass die CIA massiv in die Gestaltung der ersten und folgenden Dokumenta-Veranstaltungen eingegriffen hat und sowohl mit Propaganda als auch mit Proxys und Leihgaben vehement darauf hingewirkt hat, dass eine dem „sozialistischen Realismus“ vergleichbare Ausrichtung künstlerischen Schaffens abgewendet werden konnte und – insbesondere mit der Promotion von Jackson Pollock – ein avantgardistisches Genre sogar durchgesetzt werden konnte, dass seinem inneren Gehalt nach mit der Wirklichkeit NICHTS zu tun hatte; das ... hätte gestört, das wollte man verhindern. In einem anderen Vortrag konnte Jacob Eder vermitteln, dass die deutsche Erinnerungskultur regierungsamtlich (... Holocaust-Denkmal ...) aus einem ökonomisch-opportunistischen Kalkül initiiert und entwickelt wurde, das – insbesondere im Zuge der Wiedervereinigung – direkt auf die amerikanische Kritiken reagierte. In Sorge um die Zustimmung und die transatlantische Bindung tat man alles, um der regelrechten Kampagne links-liberaler US-Medien die Spitze zu nehmen.

Ein Vortrag über die Verankerung der Westbindung im deutschen Grundgesetz (Florian Meinel) machte deutlich, dass in der Nachkriegsepoche das BVerfGericht (überwiegend mit aus dem Exil zurückgekehrten Richtern besetzt) mit aller Kraft darauf hinwirkte, die Einbindung der BRD in die westliche Allianz sicherzustellen. Umgekehrt, so Meinel, fand in der Zeit nach der Wiedervereinigung eine Art „Dekolonialisierung“ der Verfassung statt, als das Gericht, nunmehr um ein, zwei Generationen verjüngt, sowohl die Auslandseinsätze der Bundeswehr zu verhindern suchte, als auch die Initiativen zu einer weiteren Integration in die EU unterband – eine „Hamletisierung“ im Ergebnis, so nannte es Meinel.

Durch sein Thema und seinen Vortrag zog ich den meisten Nektar aus dem Beitrag von Michael Kimmage „Three States of the Postwar West: A nonlinear History“. Kimmage, eigentlich ist er Historiker, spricht schnell und dicht und satt von hochkarätigen Kenntnissen: Von 2014 bis 2017 war er Mitglied des Office of Policy Planning im US-Außenministerium und dort für das Ressort Russland/Ukraine zuständig.

Seine Einstiegsthese – „The West is a Zombie“ – war leicht verdaulich und (aber?) optimistisch gemeint; denn daraus folgt: „it will return.“ Für die drei Stadien der transatlantischen Beziehungen findet er Entsprechungen in den historischen Epochen – auf die Klassik (die Nachkriegsära diente der Konstruktion, Festigung und Klarheit der Beziehungen) folgt die Romantik (in der alle sich am Guten beteiligen wollen, mit dem „romantischen“ Höhepunkt 1989, wie in einem Comic) und schliesslich die Moderne (in der alle Beziehungen institutionalisiert werden).

Dann aber sei irgendwas schief gegangen – the heart has evaporated – a nonlinear development setzte ein und die transatlantische Beziehung fiel rückwärts in das Barock zurück: jetzt sind alle kostümiert, jeder trägt eine Maske, ein einziges Theater. Als einen Höhepunkt benennt Kimmage den Alaska-Summit – Trump sidelines the Europeans, er wollte die Ukraine verkaufen, musste aber (stattdessen!) Putin eine Stunde lang zuhören, wie der über „die dunkle Epoche der Geschichte“ referierte. Der nächste Peak dann sei die Puppenstube im Weissen Haus gewesen, als alle europäischen Führer wie Kleinkinder auf den Nikolaus warten mussten. Jetzt gelte: Niemand sagt mehr, was er denkt (und so ist es schwer, das zu interpretieren).

Schliesslich kommt Kimmage zu JDVance – und sieht in ihm nicht die (Soll-)Bruchstelle: denn die NATO ist da, sie arbeitet. „Words here - reality there.“ Es gäbe strukturelle Bindungen, die die transatlantische Beziehung aufrecht erhalten. (In diese Richtung lässt sich übrigens auch der Beitrag von Celeste Wallander – Foreign Affairs Aug/Sep – interpretieren, die ihre Landsleute warnt: „Beware the Europe you Wish for.“) Dennoch wächst eine Frage zum Problem heran: Wieviel Unaufrichtigkeit verträgt eine diplomatische Beziehung? Oder, wenn es gut ginge, dann: Was kommt nach dem Barock?

Plötzlich beschäftige sich der Präsident mit der Aussenpolitik, obwohl die doch so sehr viel schwieriger sei. Seine Militarisierung sei nach innen gerichtet, nach aussen versuche Trump sich als Friedenspräsident – das könne daran liegen, dass es jetzt niemanden mehr gibt, der ihn von seinen Eskapaden zurückhält. Vermutlich aber sei dem Präsidenten (auch) das Ergebnis seiner Politik einigermassen egal, solange er im Zentrum steht. Plus, und vielleicht war das sein eigentlicher Antrieb: Alaska killed the Eppstein story)

Kimmage ist „optimistic on structure“, ich dagegen denke, „Der Krug geht zum Brunnen bis er bricht“ – der Part Werte und Ziele ist bereits zerbrochen; die Europäer können das nicht mehr dulden. Möglicherweise, sagt Kimmage, stimmt das, es ist aber nicht neu und nicht zufällig; es gab Vietnam, den Suezkanal, den Irak … aber: die Incentives seien geblieben. So ungefähr: nicht ganz einfach, eine im 32tel-Takt gehaltene Stakkato-Rede sinngemäss mitzuschreiben.

Was bleibt

Redundanz verankert die Erkenntnisse. Insofern ist es erstens nicht langweilig, wenn bekannte Sachverhalte historisch verdichtet, politisch bewertet und in wechselnder Tonalität aus verschiedenen Perspektiven aufgereiht werden. Dann aber ist es zweitens nicht überraschend, wenn ein breites Spektrum von Sichten und Einsichten in der Zusammenfassung einigermassen handlich und übersichtlich erscheint: der Honig tropfte zwischen den Zeilen. Was wir gewusst (und wieder gelernt) haben ist, dass die USA das Interesse an Europa verloren haben, umgekehrt aber auch die starke Bindung, die sich insbesondere aus Deutschland sich an die USA gerichtet hatte, brüchig geworden ist. Die transatlantischen Pragmatiker erkennen die schwere Störung, glauben aber, dass die Strukturen haltbar sind. Und ja, auch unter den Deutschen gibt es Pragmatiker, aber wer Friedrich Merz zu lesen versteht, ahnt doch, dass seine Opportunismen nur noch die Zeit schinden, die es braucht, um deutsche und europäische Strukturen (wieder) aufzubauen und zu festigen; das, zumindest, ist meine Hoffnung. Wir mögen noch so oft der historischen Dankbarkeit huldigen, die Bindungen erodieren. Die UpSide, eine europäische Einigung, ist ungewiss, beinahe unwahrscheinlich. Die DownSide, der Verlust der Anziehungskräfte Deutschlands, Europas, des Westens, ist auch in den Strukturen des Denkens zu diagnostizieren: immer noch Scharfsinn, aber kein Mut, immer noch analytisch, aber kein Biss, Selbstzufriedenheit, Sehstörungen.

Resignation vor dem System.