Erst „gestern“ habe ich Yanis Varoufakis aus den Händen gelegt und darüber geschrieben, heute lese ich „Tyll“ von Daniel Kehlmann. Griechenlands (Ex-)Finanzminister heute und Eulenspiegel im 30-jährigen Krieg, die haben nun wirklich nix miteinander zu tun. Und doch gibt es da eine Koinzidenz, bei der ich lachen musste; es war dieses Lachen aus Staunen oder Ungläubigkeit oder „nee, ne?“

Kassenfutter

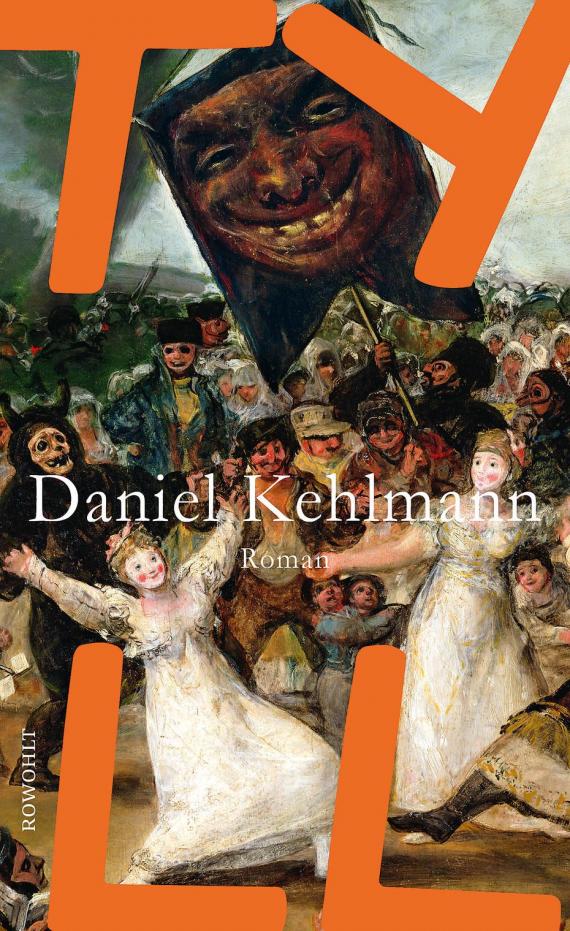

Daniel Kehlmann schreibt "Tyll"

vorübergehend unterhaltsam

Lautstarkes Getümmel, man hört nix

Koinzidenzen

sind Dinge, die nix miteinander zu tun haben, aber gleichzeitig auftreten. Oder? Haben sie vielleicht doch miteinander zu tun?

Zunächst: historisch gehört Till ins 14. Jahrhundert, bereits um 1510 erschien eine Art anekdotische Biografie, während der 30-jährige Krieg erst ein Jahrhundert später stattfand. Erste Frage: warum macht Kehlmann das? Nennen wir es dichterische Freiheit, aber es gibt auch ein paar Gründe. Der 30 jährige Krieg ist eine konturlose, ausfransende Grosswetterlage, der Krieg ist überall. Auch die Logik hält ihn nicht zusammen, es gibt so viele überlappende Interessen und Motive, dass Kausalitäten verschwimmen. Für dieses auseinanderdriftende Material sucht der Dichter eine Klammer; sie im "fahrenden Volk" zu finden macht Sinn, nur sie kommen auch "überall hin", nur sie begegnen den Protagonisten der Historie. Nun aber den Till gleich um 100 Jahre strafzuversetzen geschieht auch nicht bloss willkürlich: den muss er, Kehlmann, niemandem erklären. Jedes Kind kennt den Till, und damit ganz klar wird, dass es um genau diesen Till geht, den wir kennen, kommt zuerst die Geschichte von den Schuhen. Und nun schiebt Kehlmann diese Pappfigur durch allerlei Kulissen; kaum einmal (unter dem Mühlrad, aber schon im Wald geht er als Person "verloren") erfahren wir, was Tyll denkt oder fühlt; er wird zur Black Box, wir erfahren nur, was er tut. Vielleicht sollen wir denken, dass sein ganzes Leben eine Rache für diese Kindheit ist; aber würde jemand mir diese Interpretation vorschlagen, ich würde sie als wüste Spekulation zurückweisen: hinein-, nicht herausinterpretiert. Aber

zurück zur Koinzidenz:

Varoufakis erlebt am 24. Februar 2015 einen persönlichen historischen Moment: Er hätte Härte zeigen müssen, hat aber nur eine unentschiedene Kompromissbereitschaft gezeigt. Und hat verloren. Da waren in jenem Augenblick viele Kräfte und Umstände zusammengekommen, am Ende blieb ein (wie ich finde: verständlicher, aber in seinen Auswirkungen dramatischer) „Fall von Einknicken.“ Er hätte gewinnen können, so die Analyse, wenn er standhaft geblieben wäre.

In Tyll gibt es eine vergleichbare Szene, als der entthronte König von Böhmen, Friedrich, zu dem äusserst siegreichen, hemdsärmeligen, ja trumpesken, schwedischen König Gustav Adolf kommt, um den um militärische Hilfe bei der Wiedererlangung der böhmischen Krone zu bitten. Gustav Adolf lässt ihn drei Stunden lang warten und – lehnt das ab: brüsk, diskussionslos. Er habe kein Interesse an Böhmen, also Null! Er könne ihm aber doch helfen, und zwar, wenn er demnächst die Pfalz würde erobert haben, eine Frage von Wochen nur, könne er, Gustav Adolf, ihn, Friedrich von der Pfalz, dort neuerlich als Kürfürsten re-installieren, unter der Bedingung, dass er, Friedrich, die Pfalz als ein Lehen von Gustav Adolf annehme. Nun muss man wissen, dass die Pfalz seit Jahrhunderten Erbland seiner Familie ist; allerdings hat der Kaiser ihm, Friedrich, widerrechtlich, die Kurwürde ab- und sie dem Maximilian von Bayern zugesprochen.

Friedrich ist konsterniert. Er soll sein (de jure eigenes, de fakto verlorenes) „Eigentum“ als Lehen akzeptieren und sich so seiner „legitimen“ Ansprüche begeben. Das ist starker Tobak, allerdings, auf der anderen Seite ist Friedrich zu diesem Zeitpunkt seit Jahren unterwegs von einem Exil zum nächsten – und er hat kein Geld mehr, also: so richtig kein Geld mehr: "...morgens gab es Brot, mittags gab es Brot, und abends gab es gar nichts". Akzeptiert er, und Gustav Adolf drängt ihn dazu, so kann er zumindest wieder standesgemäss leben, seine Frau bekommt ihr Theater und ihre Zofen zurück und er schliefe dann wieder in Betten mit Kissen. Er bleibt aber hart; und spekuliert auf die spieltheoretische Rest-Chance, dem überaus burschikosen Gustav Adolf dadurch zu imponieren. „Donnerwetter“, sagt der denn auch (ich zitiere aus dem Gedächtnis), „das hätte ich nicht gedacht. Offenbar hast Du doch einen Arsch in der Hose!“ Pause. Hoffnung. Spannung. „Tja, meinen Respekt. Du hast das Herz am rechten Fleck! Aber nun geh, ich habe keine Verwendung für Dich. Geh schon, hau ab! A Dieu!"

Friedrich hat verloren. Komplett, vernichtend. Und das ist diese faszinierende (literarische) Koinzidenz: wo Varoufakis einknickt und verliert, bleibt Friedrich standhaft und verliert auch. Prima Lektion, nachhaltige Rezepte zur Lebensführung.

***

Die Episode ist auch als solche bezeichnend, weil der ganze Tyll aus Episoden besteht. Tyll Uhlenspiegel, die erzählerische Rahmenhandlung, ist eigentlich nur der Vorwand, die historische Gemengelage vor dem westfälischen Frieden farbenstark und bisweilen bluttriefend auszumalen, ein Wimmelbild; ich würde soweit gehen und behaupten, dass dem Kehlmann der Tyll eigentlich egal ist. Sicher, es wird dies und das über ihn erzählt, in vielen, fast allen Episoden spielt er eine Rolle, so dass man in Summe versucht ist, von einer Hauptrolle zu sprechen. Doch das erscheint mir falsch oder wenigstens irreführend. Schon aus der zeitreisenden Um-Positionierung Tills um 100 Jahre lässt sich der instrumentelle Umgang mit der historischen Figur ableiten. Und in der Verlängerung dieser Beobachtung ist es auch eher eine Hilfskonstruktion, das Buch Kehlmanns als einen Roman zu bezeichnen.

Das sind, richtig, unwesentliche Formalien. Die erste Frage, die ich an ein Buch stelle, geht um die Resonanz: hat mich das Buch erreicht? Interessiert? Belehrt? Berreichert? Unterhalten?

Unterhalten, das ja, solange es dauerte, aber dann, ich möchte sagen: sogleich – hat es mich, von der Friedrich-Episode einmal abgesehen, nicht mehr interessiert. Wir erfahren, dass die Zeiten brutal waren, well, no news! Der Wald war ein Urwald und das Leben eine Qual. Es gab nichts zu essen, und wenn, dann Grütze mit Dünnbier. Die Henkersmahlzeit des Müllers ist von der Art, „dass es sich allein dafür schon zu sterben lohnt“; es gab Suppe, Schweinebraten und Kalbshaxe und hernach Kuchen; also ungefähr das, was ich letzten Dienstag zu Mittag hatte (gut, mengenmässig war es eine Idee weniger ... und Wein zu Mittag, das ginge ja gar nicht!). Vor allem grassierte die Dummheit, die Unwissenheit (die ergänzen sich prima) in einem Ausmass, wie soll ich sagen, schlimmer als im Nachmittagsprogramm von RTLII. So, und dann gab es hier eine Schlacht, und jemand wird, wörtlich, entzwei geschossen, und dort gab es marodierende Dragoner, und man war sich seiner Pferde nicht mehr sicher, und hier eine Brandschatzung, die niemand überlebt hat, und dort die betäubende Ereignislosigkeit des Dorflebens. Und die Pest, vorurteilslos, frisst sich durch alle Stände. Also: alles war schrecklich. Aber sonst!

Ich weiss nicht, ich verstehe nicht, warum Kehlmann das Buch geschrieben hat. Ich meine: er erzählt nett, sprachlich gäbe es nix zu meckern, aber warum? Ich liebe historische Sujets, eigentlich, nur bleibt die Historie in diesem Buch, wie der Tyll, Fassade, Drehbuch: Spekulation auf den Film zum Buch, eine Produktion von Regina Ziegler.

Und dann schaust Du in die Wikipedia und erfährst: der 30-Jährige Krieg begann 1618, vor 400 Jahren, und boing: da hast Du den Grund. Es gibt keinen, ausser, dass die Feuilletons einen Grund haben, einen Aufhänger. Das Buch ist die Idee vom Lektor, vom Verlag; der literarische Betrieb: so geht das. Ja, und so ein Schriftsteller, der will ja auch von was leben.

Sehr geehrter Herr van Deelen

Sehr geehrter Herr van Deelen,

Sie haben recht: ein überwältigend gut geschriebener Roman, der für den Shakespeare- und Dante-Kenner ebensoviel an Entdeckerfreuden (Zahlreiche Illusionen) bietet, wie für den "identifikatorischen" Leser herrlichste Beschreibungen von barocker Fülle und Drastik. Außerdem besitzt Kehlmann die Gabe, seinen Humor sich anschleichen und dann blitzschnell hervorschießen zu lassen. (Zwei Szenen habe ich über die von Ihnen genannte hinaus im Gedächtnis. Die Sache mit dem Ohrenabreißen und das lange Sterben des unglücklichen Friedrich-Lear-Quijote im winterlichen Wald (Thomas Manns "Der Schneetraum" aus dem Zauberberg und James Joyce's Erzählung "Die Toten": His own identity was fading out into a grey impalpable world: the solid world itself, which these dead had one time reared and lived in, was dissolving and dwindling.

A few light taps upon the pane made him turn to the window. It had begun to snow again. He watched sleepily the flakes, silver and dark, falling obliquely against the lamplight. The time had come for him to set out on his journey westward. Yes, the newspapers were right: snow was general all over Ireland. It was falling on every part of the dark central plain, on the treeless hills, falling softly upon the Bog of Allen and, farther westward, softly falling into the dark mutinous Shannon waves. It was falling, too, upon every part of the lonely churchyard on the hill where Michael Furey lay buried. It lay thickly drifted on the crooked crosses and headstones, on the spears of the little gate, on the barren thorns. His soul swooned slowly as he heard the snow falling faintly through the universe and faintly falling, like the descent of their last end, upon all the living and the dead.)

Großartiges Buch, sehr unterhaltend, doch, wie Sie schreiben, am Ende bleibt die Frage: Wozu der ganze Aufwand? Die Doofi-Frage: Was wollte der Autor uns sagen?

(By the way: "Die Vermessung" leidet am selben Problem. Deren Verfilmung ist eine Katastrophe. Der Roman "F" ist Kehlmanns eigentliches Meisterwerk. Seine Literaturessays und seine Buchkritiken habe ich alle mit Genuss und (Lern-)Gewinn gelesen.)

Hallo Markus Hahn,

Hallo Markus Hahn,

vielen Dank für das Feedback. Dem Hinweis auf die Essays werde ich nachgehen. Auch dafür Dank und Gruss IvD

Fehler in der vierten Zeile:

Fehler in der vierten Zeile: "(Zahlreiche Illusionen)" - mein wundervoller Korrekturautomat hat aus dem "A" in Allusionen in blöder Selbstherrlichkeit ein "I" gemacht. Wenn Sie das stillschweigend überlesen oder verbessern würden, wäre ich Ihnen dankbar. (Übrigens, da die Schleimspur gerade frisch beschichtet ist, möchte ich Ihnen auch noch sagen: Diese ist eine tolle Website! Machen Sie weiter so! Ich mache für Sie Reklame, wo ich kann.)

Whow! Freut mich sehr. Ähh, .

Whow! Freut mich sehr. Ähh, ... verbessern kann das nur mein Root, der hat schon Feierabend, als dummer Admin komm ich da nicht ran :-) Einen ganz anderen Dank für das Wort: Allusionen, ich musste es googeln, aber es gefällt mir gut – so stirnrunzelstark!

F….

F….

Nicht "Diese ...", sondern "Dies ist eine tolle Website!"

Schönes Wochenende!

Sehr geehrter Herr van Deelen

Sehr geehrter Herr van Deelen,

gerade bin ich in meinem gemütlichen Hotelzimmerchen in Paris gelandet, da neckt mich ein verwegener Gedanke. Ich streune, wie ich schon angedeutet habe, gelegentlich auf Ihrer schönen "Site" herum, wildere etwas, wenn mir eine Formulierung gefällt, und gebe in Gesellschaft mit Ihren Ideen an, um mich nicht an den Flügel setzen und Chopin spielen zu müssen, womit man, bekanntlich laut Rubinstein, bei den Damen auch weiterkommt. Da ich Ihnen soviel schulde, ohne dass Sie es wissen, riskiere ich es jetzt einfach und gebe Ihnen eine Buchempfehlung. Das natürlich nicht völlig uneigennützig, da ich hoffe, Sie werden andere an dieser Lektüresensation teilhaben lassen wollen und hier in Ihrem Blog eine weitere funkelnde Nachbetrachtung publizieren. Es geht um: Jean Echenoz: "Unsere Frau in Pjöngjang". Roman. Aus dem Französischen von Hinrich Schmidt- Henkel. Hanser Berlin Verlag, Berlin 2017. 285 S., geb., 22,- [Euro]. Bitte schaffen Sie sich den Band gleichen morgen Früh an und beginnen Sie nach Mittagessen, Sahnetorte und Kaffee sofort mit dem Lesen (unbedingt ohne sich zuvor irgendwelche Informationen zu beschaffen). Sie werden einen göttlich vergnügten Nachmittag haben. Ich weiß das! Und ich bin sehr gespannt auf Ihre (verschriftlichte) Reaktion.

P. S.: Echenoz kommt aus der Provinz, lebt aber in Paris. Sie werden einige wüste Keilereien in Richtung metropolitanem Kulturbetrieb ahnen, ohne deren ganzes Ausmaß sofort zu begreifen, da Sie den einen oder anderen Schlagerproduzenten nicht kennen werden. Das macht nichts. Nicht zum Laptop greifen! Huddeln Sie drüber hinweg. Die Schadenfreude schmälern diese kleinen Einbußen nicht. Beim Zweitstudium vor der Drucklegung Ihres großen Essay-Gelächters können Sie das alles nachholen.

Mit Herzlichem Gruß

M. H.

Sehr charmant, Deine

Sehr charmant, Deine Empfehlung; zunächst muss ich aber mit meinen Leuten verhandeln. Ganz oben liegt derzeit "Echopraxia" von Peter Watts, darunter "Kraft" von Jonas Lüscher. Nebenan liegt das Lehrbuch "Systemtransformation", Herr Pfaller möchte, dass ich über "Erwachsenensprache" mehr erfahre und der Band "Die Gesellschaft der Singularitäten" streitet mit der "Europadämmerung" um meine Aufmerksamkeit. Und eigentlich wollte ich noch ...

Gut. Ich werde folgendes tun: Wenn ich Herrn Echenoz morgen am Flughafen bekomme, OK, dann soll es sein, wie Du sagst. Andernfalls ... kann ich für nichts garantieren.

Ich bedanke mich sehr. IvD@TIMElabs.de