0.

Bevor ich zur Sache komme, eine Bemerkung zur Entwicklung „der Sache”. Ich habe vor fünf Jahren (siehe nachstehenden Link „nukleare Teilhabe”) nicht das erste Mal über das Zeitalter der Doomsday Machine nachgedacht; Dr. Seltsam habe ich als Jugendlicher kennengelernt, Günther Anders während des Studiums, und natürlich gab es über die Jahre zahlreiche weitere Anlässe. Hier (auf timelabs.de) habe ich mich immer mal wieder mit dem Themencluster beschäftigt. Bevor Du mir also vorhälst „Du hast aber damals doch…”, weise ich selbst darauf hin, wie sich der Zeitgeist und meine Anschauungen geändert haben (gut möglich, dass unter anderer Überschrift das Thema an weiteren Stellen zu finden ist …).

05/2018 blog/usa-iran-europa

03/2019 tldr/nato-as-a-service

05/2020 blog/nukleare-teilhabe

02/2022 tldr/never-buchstabiert-e-s-k-a-l-a-t-i-o-n

10/2022 tldr/huetet-euch-vor-alten-maennern-1

I.

Rein praktisch … kann man die nukleare Option nur in der Doomsday-Perspektive diskutieren, ich komme darauf zurück. Vorab aber will ich sagen: Angst ist ein schlechter Ratgeber, mehr noch, der Schrecken des atomaren Weltbrandes be- und verhindert das (logische) Denken. Ich halte mit Montaigne (gewissermassen) dagegen! „Philosophieren heisst sterben lernen“. Also bitte:

Zu den Fundamenten Deiner Existenz und damit auch des logischen Denken gehört doch die Einsicht, dass Du sterben musst, oder! – noch sind uns die Transhumanisten ihren proof-of-concept schuldig. Und wenn Du dann einen Moment nur darüber nachdenkst: Es ist doch gleich//gültig, wann das geschieht!

Proteste ? …regt sich Widerstand? Ich versuche, mir das zu erklären:

Gewiss habe ich Pläne, Vorstellungen, Erwartungen, Hoffnungen; tatsächlich glaube ich, dass ich mich in meinem Lebenswillen von der überwältigenden Mehrheit nicht unterscheide. Doch ist dieser Wille an den Augenblick gebunden! Er gilt: jetzt! Wenn mir jetzt gleich – oder in einer Stunde – ein Ziegel auf den Kopf fällt, sind mein Vektor, mein Horizont, meine Wünsche oder Ziele ausgelöscht. Ein paar wenige Menschen werden sich ihrer Betroffenheit versichern, vielleicht werden sogar diese oder jener ob ihres Verlustes traurig sein; ansonsten aber könnte in China auch ein Sack Reis umfallen. Es ist gleich//gültig, ob ich lebe oder nicht – und das gilt für alle und jeden – und sogar für jene, die eine länger sichtbare Spur hinterlassen; merke: ist es nicht ihre, so ist es eben eine andere Spur … und das Universum ist vergesslich. Zugegeben, es gibt zwischen Leben und Tod ein paar unattraktive Zwischenzustände, die zu überspringen man sich wünscht; doch im Ergebnis, zu Ende gedacht, ist es ebenso wurscht, ob mich ein Ziegel, der Krebs oder eine Atombombe dahinrafft. …

Tschuldigung! Das sind so Allerweltsüberlegungen für einen Besinnungsaufsatz in der Oberstufe – und doch: die derzeit galoppierende Diskussion rund um Militär, Verteidigung und, so kam ich drauf, Atombomben und -krieg, machen mich unruhig und wecken das Bedürfnis, mit all den Predigern einer „realistischen Hoffnung” (Du verstehst schon: sie wollen Kriege führen können, um Kriege nicht führen zu müssen) wie auch den jämmernden Oster- und Birkenstockmarschierern, den OhGottOhGott-Chören, die jetzt ihre Pappschilder aus dem Keller holen und frisch bemalen, gleichermassen ins Gericht zu gehen.

Mir scheint es nötig, ein wenig Fatalismus zu propagieren.

II.

Die Faktizität des Faktischen! Die sowohl überwältigte wie überwiegende Allgemeinheit, selbst Harald Welzer!, folgt der These, dass und warum das Thema Verteidigung unvermeidbar ist. Wie die Zeiten haben sich auch die Anschauungen gewendet: mit der Schwerter-zu-Pflugscharen-Folkore ist kein Blumentopf (mehr) zu gewinnen, heisst es. Heisst ja umgekehrt nicht, kein Argument unwidersprochen stehen zu lassen: Ein bisschen Gekrittel geht immer, vor allem, sobald sich die Einsicht der Praxis zuwendet!

Was man nicht mit dem vielen Geld alles Sinnvolles würde anstellen können – fragen bei jeder Gelegenheit Richard David Precht und Luisa Neubauer, was alles auf der Strecke bleibt! Und wer am Ende die Zeche zahlt! Dann das Klima, vor allem das Klima! Umgekehrt diskutieren auch jene, die, aus der Perspektive der Zwecke, ihre Nachfragen beim Einkauf verorten: lieber Panzer oder Drohnen, lieber Munition oder Cyber, lieber Struktur oder Europa! Was kaufen und wo (und woher nicht) oder mal was selber bauen! Und ist das alles denn überhaupt machbar! Usw. usf.

Vorneweg und hintendran dann die grossen, die strategischen Fragen!

Die Ausgabe Juli/August des US-Magazins Foreign Affairs enthält ein paar komplementäre Aufsätze zum Themencluster EU/NATO/USA (darunter, für den Praktiker, „How to Survive the New Nuclear Age”).

Celeste A. Wallander warnt die Amerikaner: „Beware the Europe You Wish For“ und Florence Gaub/Stefan Mair diskutieren aus europäischer Perspektive: „Europe’s Bad Nuclear Options“. Es ist nicht exakt das gleiche Thema, aber die Texte, die Perspektiven, sind nötig! Frau Wallander überrascht uns (und vermutlich auch die eigene, freidrehende US-Administration) mit ein paar Hinweisen darauf, was die USA an Europa haben und was fehlen würde, wenn Europa stiften ginge; dazu später. Das Team Gaub/Mair hingegen stellt die Europäer vor Fragen, über die eigentlich niemand nachdenken will … – von Macron und Starmer einmal abgesehen, die an der Stelle nur ihren Bestand pflegen müssen – … und sticht mit dem diskursiven Finger mitten in das Haupt- und Zentralproblem: Das Gleichgewicht des Schreckens basiere – wie der Name schon sagt – auf dem Schrecken, insbesondere dem nuklearen, der ohne die USA derzeit nicht, kaum zu haben ist. Den aber aufrecht zu erhalten den USA mehr und mehr die Lust ausgeht, und dann auch die Luft. „I want to believe,“ zitieren Gaub/Mair den französischen Präsidenten, „that the United States will stay by our side. But we have to be prepared for that not to be the case.“ Dann, und vor allem von den ruchlosen Drohungen Russlands angestachelt, stelle sich die nukleare Frage neu, übrigens zunächst rein quantitativ! Den zusammen ca. 560 Sprengköpfen, die Grossbritannien und Frankreich in die Abschussrohre ihrer U-Boote schieben könnten, stünden gut 5.500 gegenüber, über die der Russe verfügt. Doch mit dieser wortwörtlich atemberaubenden Überlegenheit beginnen die Probleme erst! Kämen die USA den Europäern als „Schutzmacht” abhanden: wie könnte, wie müsste man darauf reagieren?

Alle Optionen, so Gaub/Maier, haben dicke Pferdefüsse.

- Es gäbe die Möglichkeit – eine Option, und Emmanuel Macron hat sie selbst ins Gespräch gebracht –, den französischen Schutzschirm auf Europa, vor allem nach Osten, auszudehnen. Da hätte man dann schon mal das erste Problem: französische Bomben sind strategische Waffen, sozusagen Ballermänner, die keinen Raum für so etwas wie „angemessene” Reaktionen lassen, also für eine kleine flexible Antwort auf eine kleine (da ist viel Hoffnung im Spiel), begrenzte Kriegsepisode kommen sie nicht in Frage. Von den genannten quantitativen Fragezeichen einmal abgesehen … für die, wollte man in Richtung Augenhöhe hochrüsten, es natürlich Trägersysteme bräuchte, Standorte, Finanzmittel …

Bei der Gelegenheit ist vielleicht der Hinweis sinnvoll, dass in der Vergangenheit eine Atombombe (mit Entwicklung, Produktion, Wartung und Trägersystem …) ca. 560 Mio gekostet hat, sagen wir ungefähr, grob geschätzt.

- Es gäbe auch die Möglichkeit, eine andere Option, eine pan-europäische Nuklearstreitmacht aufzustellen; die hätte noch mehr Probleme, vor allem das der Entscheidungsfindung: wem obläge, wer führte – im „Bedarfsfall“ – die Hand an den Knopf? Wer müsste (und wer würde!) dem zustimmen?

Würde, z.B., Spanien zustimmen, wenn Russland, sagen wir: den Grenzverlauf zwischen Petschory und Värska (das ist ein Landstrich im südöstlichen Estland) ein klein wenig begradigen wollte – oder, um es noch eine Schraubendrehung plausibler zu gestalten, wenn Putin darauf bestehen wollte, die 350 Kilometer bis Kaliningrad auf dem Landweg überwinden zu wollen? Das damit einhergehende „Austesten des Artikel 5“ geistert seit Monaten durch die strategischen Essays der üblichen Verdächtigen. Es gäbe weitere Probleme: die Finanzierung, die Stationierung, und auch die rechtliche Einbindung einer solchen Streitmacht in bestehende nationale und völkerrechtliche Konstruktionen.

Bekanntlich bekommt Europa auch ohne gemeinsame Streitmacht seine politischen Prioritäten nicht koordiniert.

- Und schliesslich gäbe es die dritte Möglichkeit, dass ein Land, Deutschland…?, Polen…?, im Alleingang beschliesst, sich nuklear „aufzustellen“. Würde das die Bevölkerung, würden das die europäischen Partner und, nicht zuletzt, würde das der russische Gegner (siehe Iran/USA), zulassen? Sowieso käme es zu Fragen der Unterbringung, der Finan... Auch stünde dieser Option – wenn auch anders gelagert auch der pan-europäischen – der Atomwaffensperrvertrag im Wege (den alle infrage kommenden Länder unterzeichnet haben); … der, vielleicht, unter dem Eindruck des russischen Einmarsches in die Ukraine, bereits ein paar Dellen abbekommen hat, aber doch grundsätzlich fortbesteht. Zu befürchten wäre schliesslich, dass weitere Länder sich bemüssigt fühlen könnten, auch ihre Vertragsurkunden den Historikern zu überantworten?

Gaub/Mair diskutieren diese Optionen samt der Kautelen auf 12 Seiten – ich habe das also (noch gröber) verkürzt – und halten im Ergebnis alle Optionen für schlecht. Aber – und ehrlich gesagt weiss ich nicht, wie und warum – „…they may be the only path to security“.

III.

Bevor ich auf die komplementäre Argumentation der Frau Wallander zu sprechen komme, braucht es noch einen kleinen, vielleicht etwas stacheligen historischen Rückblick.

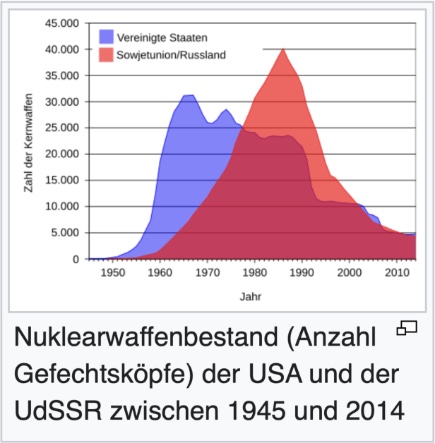

Zu Zeit existieren ca. 12.241 nukleare Sprengköpfe; Grafik ©: Wikipedia

Für den sogenannten nuklearen Schutzschirm – stets verkürzt als „Artikel 5” der NATO Charta – gab es bislang keinen Testfall. Zwar haben die Amerikaner eine ziemliche Menge Streitkräfte in Europa stationiert (es sind knapp 80.000, davon 35.000 in Deutschland), und diese Menschen gelten militärisch als eine Art Faustpfand für die Schutzzusage. Zweifel sind dennoch unvermeidlich und virulent; einerseits droht Donald Trump in unberechenbaren Abständen mit dem Abzug der Truppen und/oder der Auflösung der NATO. Andererseits ist es denkbar – auch wenn es nicht der bekannten US-Mentalität entspräche –, dass die Truppen, die nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden würden, schlicht geopfert würden (nach dem Motto „… ein Gegenschlag machte sie auch nicht wieder lebendig …”). Eine dritte Quelle des Zweifels beschreibt Bernd Pickert. So etwas wie etwas der Iron Dome Israels gibt es für Europa nicht:

„Heute wird die Glaubwürdigkeit dieser Zweitschlagsdrohung auch an der Frage des sogenannten „nuklearen Schutzschirms” der USA über Europa diskutiert. Das Wort ist irreführend - denn da ist kein Schirm, der Atomwaffen abhält, sondern das Versprechen der USA mit der Zweitschlagsdrohung jeden Angreifer vor einem Atomangriff auf Europa abzuschrecken. Aber würden die USA tatsächlich – im Falle eines russischen Angriffs mit taktischen Nuklearwaffen auf Polen – eigene Sprengköpfe Richtung Moskau schicken, mit der Gefahr eines Gegenschlags auf US-Städte?“ (Wochentaz 1-VIII-2025)

Es haben bis zum Ende des Kalten Krieges (ca. 1991) gewisse Risiken bestanden, zunächst unter der NATO-Strategie der „Massive Retaliation“, ab ca. 1968 unter der überarbeiteten Strategie der „Flexible Response“; und es gab kritische Situationen, darunter die Kubakrise 1962 und einen Fehlalarm 1983. Zunächst, bis Mitte der 1970er Jahre, verfügten die USA über ein erdrückendes Beinahe-Monopol an nuklearen Sprengköpfen. Doch nach dem ungefähren Gleichstand um 1977 überstieg die sowjetische Nuklearkapazität bis zu einem Peak Mitte der 1980er Jahre die US-Kapazitäten fast auf das Doppelte. Anders als heute, wo der Unterschied zwischen 500 und 5000 eine gewisse strategische Rolle spielen mag, war der Unterschied damals zwischen den ~24.000 (USA) und ~42.000 (UdSSR) nur von statistischer Bedeutung: der Overkill war garantiert. Und so wurde die Gefahr eines unabsichtlichen Weltkrieges (1983, s.o.) offenbar beiden Seiten zu gross. In der Folge der KSZE kam es zu einem massiven Abbau, bis zu einem ungefähren Gleichstand (ab ca. 2005) auf „relativ niedrigem” Niveau; freilich auch das ein Euphemismus, denn die vorbliebenen Sprengköpfe genügen, die Welt in den Abgrund zu bomben.

Das sind bekannte Sachverhalte; unüblich dagegen, jedenfalls dialektisch-sophisticated, ist die folgende Interpretation: Für die Militärstrategen der Supermächte zeitigte das Overkill-Potential damals auch theoretisch eine disziplinierende Wirkung. Unter der Drohung der „Doomsday Machine“ (– man kann Stanley Kubriks Beitrag zum Weltfrieden kaum überschätzen –) hatte das Gleichgewicht des Schreckens das Konfliktpotential zwischen den USA und der UdSSR de facto stillgestellt. Heute wird über die Führbarkeit des Krieges wieder nachgedacht, und die aufgefächerten, taktischen Optionen befördern allerlei (absurde!) Planspiele. So weit, so bekannt.

Weniger Aufmerksamkeit erfuhr bislang die zweite Ableitung, die Folgen in der Praxis: Der Weltfrieden damals – das Ergebnis theoretischer Abwägungen („Wenn wir, dann die …”) – führte dazu, dass die USA ihr NATO-Versprechen nie einlösen mussten; es wurde nicht einmal angetestet! Unter dem Schutzschirm der „Schutzschirm-Theorie” verfolgten die USA rein praktisch langfristige, global orientierte Ziele. Mit nur wenig Polemik: den sogenannten europäischen „Schutz”schirm instrumentalisierten die USA als Propaganda- und Marketinginstrument für ihre darunter aufblühenden geostrategischen Interessen. Es war eine nicht enden wollende Kampagne, und sie war überaus erfolgreich: sie hat die Mehrheitsmeinung der deutschen (und teils auch europäischen) Medien gleichsam geimpft; das US-„Engagement“ wird grundsätzlich aus einer Perspektive der europäischen und vor allem deutschen Schwäche und Abhängigkeit in serviler Dankbarkeit behudelt, nicht aber im Lichte der US-Interessen bewertet.

Weder wird die Frage gestellt, welcher ANTEIL des US-Militärbudgets eigentlich dezidiert dem NATO-Engagement zuzurechnen ist (in einer Zusammenfassung der verfügbaren Quellen kommt das CSIS zu dem Schluss, dass das US-Militär in 2018 ca. 36 Mrd $ in Europa aufgewandt hat – man fragt sich, warum deutsche Medien das nicht aufgreifen), noch wird die Frage gestellt, warum eigentlich die USA dieses „Engagement“ eingegangen sind – in the first place (vergl. nato-as-a-service)! Unbedacht und in einem Akt kollektiver Blindheit ungesehen bleibt die Tatsache, dass der sogenannte Schutzschirm Europa zum Austragungsfeld des geostrategischen Konfliktes USA-UdSSR erklärt – und so das US-Homeland von vergleichbaren Risiken entlastet hat (Gregor Gysi fasst das hier zusammen; … für einen historischen Moment gab es diese Aufmerksamkeit: während der Pershing-II-Episode, die ebenso aus dem kollektiven deutschen Gedächtnis getilgt zu sein scheint, wie die Datensensibilität anlässlich der Volkszählung 1983). Unbenannt blieben weiterhin alle ökonomischen Interessen der USA, sowohl was den Vertrieb ihres Altmetalls betrifft – vom toten Kapital (im Frieden) bleiben im Krieg, siehe Ukraine, nur rostende Schrotthaufen –, als auch was ihre globale ökonomische (und fiskalische) Dominanz angeht. Solche Sichten und Interpretationen existieren, wenn überhaupt, nur subkutan, abseits, vergraben und erfreuen sich der bissigen Gegnerschaft all jener, die sich in ihrer transatlantischen Schafsmentalität denunziert sehen.

IV.

Und das bringt uns nun zu Frau Wallander, vormals stellvertretende Verteidigungsministerin unter Biden, die im Tagesgeschäft heute als „Executive Director of Penn Washington“ fungiert, sowie als „Adjunct Senior Fellow at the Center for a New American Security“, einem überparteilichen Thinktank, der ein paar Blocks neben dem Weissen Haus wohnt.

Es kommt, das hatte ich erwähnt, nicht oft vor, dass irgendjemand (überhaupt) über die etwaige Abhängigkeiten spricht, die die USA an ihre europäischen Verbündeten binden. Wem meine Thesen (und ich vertrete sie schon eine Weile …) kühn, mokant und vielleicht auch despektierlich erschienen, der kann bei Frau Wallander nachlesen, wie jemand darüber spricht, der diese Abhängigkeiten managen musste. Durch die jüngsten Volten der Trump’schen Politik sind diese eigentlichen Interessen so sehr auf die abschüssige Bahn geraten, dass Madam ex-Secretary sich offen zu einem WakeUp-Call für die eigene Administration genötigt sah.

Zurecht hätten zahlreiche US-amerikanische Regierungen darauf hingewirkt, dass Europa mehr für seine eigene Sicherheit tun solle, so beginnt sie, im Zuge der nunmehr beobachtbaren Einlösung eben dieser Forderung würden sich jedoch auch die strategischen Interessen der Europäer verschieben – nicht zuletzt verstärkt durch die massive Missachtung dieser Interessen im Wechselschritt mit der expliziten Verachtung der europäischen Positionen im Allgemeinen. Jetzt „… sehen [die Europäer] nun ein grundlegend verändertes Amerika und sind nicht mehr davon überzeugt, dass Investitionen in die Führungsrolle der USA ihre Interessen sichern werden.“ (*) Was für Investitionen? Deutschland z.B. bezahlt jährlich 100 Mio Euro für die US-Basen.

„Die wachsende Macht Europas bedeutet, dass die Ära der komfortablen Führungsrolle der USA vorbei ist.“ Die ja kein Akt der Nächstenliebe war, sie lag: „… letztendlich im Interesse Washingtons“ und bot „eine Fülle militärischer, politischer, wirtschaftlicher und diplomatischer Vorteile.“ Darunter: „Moskau daran zu hindern, Westeuropa zu kontrollieren, wenn es bereits Osteuropa besetzt hatte, war die notwendige Voraussetzung für die globale Vorherrschaft der USA, für Sicherheit und Wohlstand.“ Wider die Dummheit und Ignoranz der herrschenden US-Politik versucht es Frau Wallander mit Argumenten: „Betrachten wir den konkretesten Vorteil: die mehr als 30 Militärstützpunkte, die die Vereinigten Staaten in ganz Europa eingerichtet haben. Der rechtliche Status dieser Stützpunkte ist in bilateralen Abkommen festgelegt, …“, die als „Zugangs-, Stationierungs- und Überflugabkommen (ABO-Abkommen) bezeichnet [werden]. In der Regel … ermöglichen [sie] es den Vereinigten Staaten, die Stützpunkte nicht nur zur Verteidigung Europas, sondern auch zur Unterstützung amerikanischer Interessen weltweit zu nutzen.“

Ich seh das eine Idee anders: nach meiner Meinung haben sie zu nichts anderem gedient – die vermeintliche Schutzfunktion war lediglich die Potemkin’sche Fassade und gewährten den USA weitere handfeste Vorteile: Ohne Rammstein keine Operationen im Mittleren Osten, Vorderasien, Nordafrika. US-Basen spielten eine zentrale Rolle im Afghanistankrieg, im Irakkrieg, bei der Unterstützung Israels (jüngst gegen den Iran), bei der Bekämpfung der Houthis und des Terrorismus am Horn von Afrika. Und mehr:

„Diese Stützpunkte helfen den Vereinigten Staaten sogar, sich selbst zu schützen. Um den Nordatlantik zu erreichen, müssen russische U-Boote beispielsweise zunächst von einem Marine- und Luftwaffenstützpunkt am Arktischen Ozean durch eine als GIUK-Lücke (für Grönland, Island und das Vereinigte Königreich) bekannte Engstelle fahren [diese Lücke – übrigens –, behutsam fiktionalisiert, erläutert die US-Vizepräsidentin ihrer Botschafterin in London in der Netflix-Serie „The Diplomat”, Staffel 2, Folge 6, ab min ~32:00; eine Serie, die auf den Unterrichtsplan der Oberstufe gehört]. Wenn es ihnen gelingt, dort unentdeckt zu bleiben, können sie unbemerkt entlang der US-Küste fahren und ohne Vorwarnung Atomwaffen … … das Pentagon ist in der Regel in der Lage, diese U-Boote durch die Lücke zu verfolgen, aber nur dank der zahlreichen Marine- und Luftstreitkräfte, die es in Europa stationiert hat. Washington wird dabei von Patrouillen aus Dänemark, Island, Norwegen und dem Vereinigten Königreich unterstützt.“

Nicht zuletzt geht es um’s Geld: Der militärisch-industrielle Komplex der USA wird zu einem Drittel von europäischen Steuerzahlern unterhalten. „Von 2022 bis 2024 kauften europäische Länder laut dem International Institute for Strategy Studies US-Verteidigungssysteme im Wert von 61 Milliarden US-Dollar, was 34 Prozent ihrer gesamten Verteidigungsaufträge ausmacht.“ Inzwischen ändert sich das, warnt Wallander: „Länder, die Mittel aus dem neuen 163,5 Milliarden Dollar schweren Kreditpool der EU für Rüstungsbeschaffungen in Anspruch nehmen, dürfen diese nur für Käufe bei europäischen Rüstungsunternehmen ausgeben.“ Derweil sei die gesamte Russland-Politik der USA von der Zustimmung der Europäer abhängig. … Es geht noch eine Weile so weiter, bis in die Details. Am Ende räumt die Autorin auch ein (s.o.), dass Europa als militärischer Puffer zum Schutz des US-Homelands beiträgt.

Ich bin geneigt, die deutschen und auch die europäischen Entscheidungsträger zur Lektüre zu ermutigen!

V.

Foreign Affairs ist nicht allein mit seinen Spekulationen über die Führbarkeit eines Atom//Krieges: Schon im Juni bedachte Bernd Ulrich „Die Waffe, die uns irremacht“, und wies darin nach, dass unter der Drohung der Atombombe Irrsinn und Logik zusammenwachsen. Der Freitag verhandelt das Thema auf drei Seiten seiner Ausgabe vom 25-VII, das aktuelle Philosophie-Magazin gibt Olaf Müller eine Seite – der hat gerade ein Essay „Atomkrieg. Eine Warnung“ veröffentlicht. In der Süddeutschen kommentiert Heribert Prantl unter dem Titel „Bombenstimmung“ am 1-VIII, hinzu kommt ein Halbseiter über die Rüstungsspirale. Die Aufzählung ist (natürlich) unvollständig und hat lediglich hinweisenden Charakter. Bereits 2022 hatte Ken Follet seine Befürchtungen in seinem Buch „Never - die letzte Entscheidung“ ver/dichtet.

Krieg liegt im Trend. Wenn man – wie geschildert – durch die veröffentlichte Meinung streunt, muss man diesen Eindruck gewinnen; es ist allerdings auch ein komplexes Thema, schlimmer noch, ein poly-dimensionales Geschehen. Händeringend suchen die Redaktionen, die durch die Bank von Militär, Strategie und Kriegführung nur eine ungefähre Ahnung haben, nach „sprachlich sensiblen”, ideologisch gefestigten und, wenn möglich, auch fachlich aussagefähigen Kommentatoren (Masala, Franke, Sauer, Major, Neitzel … 10 Finger genügen).

VI.

Lass mich versuchen, das Thema nochmal eine Ebene höher zusammenzufassen:

- Der Einsatz von Atombomben ist unbegrenzbar, grundsätzlich unbegrenzbar, würde ich sagen. Nach der herrschenden Militärdoktrin würde jeder Schlag aus strategischen und taktischen Gründen eine „angemessene Antwort“ provozieren müssen: das eskaliert dann munter vor sich hin. Dank der fehlenden Vorwarnzeiten dürfen wir auf einen raschen Höhepunkt hoffen!

- David gegen Goliath, Achilles gegen Boagrius; in diesen (historischen) Gegenüberstellungen herrschten sozusagen die analogen Kräfte - und gegen allen Anschein war es nicht vornherein ausgemacht, wie die Chancen verteilt waren. Nur – das gildet nicht mehr! Mit der Atombombe hat sich ein gehöriges Mass Entropie eingeschlichen: Es gibt keine Chancen, loose/loose. Auch nachrangige Militärmächte, so sie denn Atomwaffen einsetzen können, sind in der Lage, grosse Gegner – vielleicht nicht „zu vernichten“, wohl aber – „vernichtend“ zu schlagen. Einerseits. Andererseits – so jedenfalls der Status Quo – können auch Atommächte ihren strategischen Vorteil nicht in Ergebnisse überführen: Eine Kapitulation nach dem Vorbild Hiroshima/Nagasaki ist in der Ukraine nicht denkbar.

- (Umgekehrt:) In der Ukraine (und auch im Konflikt mit dem Iran) ist die „grosse Eskalation” bislang ausgeblieben – auch weil weder die Ukraine noch der Iran über die Mittel der „angemessenen Reaktion” verfügen. In einer Mischung aus Zynismus und Realismus hält die „Koalition der Willigen” die Ukraine genau deswegen in der Schwebe und an der kurzen Leine (und nimmt deren Blutzoll billigend in Kauf), um das Risiko (einer Eskalation) zu begrenzen.

- Die eigentliche Frage stellt sich im Schlagschatten des Krieges: Abgesehen von den ökonomischen Interessen der Rüstungsindustrie (und die darf man keinesfalls vernachlässigen!), ist die Option, Krieg zu führen, praktisch UND logisch nicht (mehr) zu begründen. Selbst wenn es zu einem bedingten Frieden in der Ukraine käme: was hätte Russland damit erreicht? Unzählige Tote, ungezählte Materialverluste, unüberschaubare Schäden, von der Ökologie nicht zu sprechen – auf der Habenseite allenfalls Buchwerte (der Zugang zum Schwarzen Meer, vielleicht Rohstoffe, aber wann, und vor allem Einsichten in die Schwächen der eigenen Streitkräfte, teuer erkauft).

Trotz des andauernden täglichen Schreckens: das ist bereits Vergangenheit.

- Für einen zukünftigen Angriff – etwa auf die baltischen Staaten – stellen sich weiter gehende Fragen: unterhalb der Atomschwelle, das zeigt der Ukrainekrieg doch überdeutlich, ist Russland derzeit der NATO nicht gewachsen; ich würde sogar so weit gehen: der EUTO auch nicht (also ohne die USA, siehe auch hier). Es erscheint mir logisch und richtig (Harald Welzer, s.o.), diese Verteidigungsfähigkeit durch Aufrüstung fortzuschreiben, um die gefühlte Lücke durch das (schon heute unumkehrbare) Ausscheren der USA aus der Allianz zu puffern.

Wie die gesamte Abschreckung bleibt aber auch diese „Nachrüstung” eine theoretische Grösse. Praktisch würde jeder russische Angriff die EUTO testen – die dann entweder sofort zerbröselt, weil uneins und unwillig, die eigene Wohlfahrt für Esten oder Letten auf’s Spiel setzen, oder … sie würde Russland mit einem koordinierten Schlag auf konventionellem Weg schwerste Schäden zufügen.

Dann wiederum drohte der Konflikt nuklear zu eskalieren.

- Krieg, wenn er denn unterhalb der Atomkriegsschwelle geführt werden soll, braucht „freistehende Opfer”, also solche, die nicht in Verteidigungsallianzen eingebunden sind. Selbst das führt günstigstenfalls zu Kapitalvernichtung und Zerstörung: zu gewinnen ist dabei nichts.

Zu verlieren jede Menge: Mensch und Material, Ressourcen und Strukturen, Ökonomie und Ökologie. Dann käme hinzu: Im Schatten der Weltaufmerksamkeit mögen auch andere (als die initialen) Kriegsparteien günstige Gelegenheiten wittern, präventive Notwendigkeiten für sich reklamieren und insofern zu einer nahezu globalen Ausbreitung von Kriegshandlungen beitragen.

Jeder Krieg zwischen Alliierten verläuft unterhalb der Atomkriegsschwelle an deren Grenze, und droht, sie zu überschreiten, wenn eine Seite verliert!

- Schliesslich die guten Nachrichten:

– Ein global sich entfaltender Atomkrieg würde die Klimakatastrophe aufhalten, nein, umkehren.

– Durch die unmittelbaren und nachfolgenden Verluste an Menschheit würde das Überbevölkerungsszenario abgewendet.

– Die dann weitgehend zerstörte Ökologie des Planeten (Stichwort „nuklearer Winter“) hätte dann aber Gelegenheit, sich in aller Ruhe neu zu sortieren und mit ein paar nagelneuen Resistenzen zu entwickeln, da … der störende Einfluss des Menschen nunmehr eliminiert oder wenigstens zu vernachlässigen wäre.

- Gerade wir Deutschen sollten uns also nicht andauernd ins Hemd machen! Auch ich lebe gut und gerne, aber wenn in einer x-tel Sekunde damit Schluss ist: dann isses eben so. Wahrscheinlich merk' ich es gar nicht! Denken wir an Peter Sellers und wie er lernte, die Bombe zu lieben. Es ist ein schöner Tod. Wer strategisch günstig wohnt, sollte die Frage gelassener angehen.

Weniger schön, das stimmt schon, ist es, im Fall des Falles zu überleben. Aber auch darauf kann man sich relativ kostengünstig vorbereiten!

Ich selbst bin sicherheitshalber schon mal nach Berlin umgezogen.

- Bevor Du fragst: Mein Plädoyer für eine gehörige Portion Fatalismus solltest Du nicht mit Zynismus oder Sarkasmus verwechseln. Ich meine vielmehr: nur wenn wir mit dem Tod im Reinen sind, können wir uns um die wirklich wichtigen Fragen kümmern, jene, auf die wir Einfluss haben.

- p.s.: der Freund kritisiert, dass „in Deinem Alter” leicht reden sei, „Du hast fertig”, aber was sei mit jenen, die noch das Leben vor sich haben ?!

Ich akzeptiere die Kritik.

In meiner Sicht auf das Leben ändert sie nichts an dem Umstand, dass es gleich//gültig ist, wann wir sterben. Auch ich würde wehmütig protestieren, wenn es mich jetzt umhaut („Ich hatte noch soviel vor!”), aber die Ungerechtigkeit eines nicht gelebten Lebens ist eine fiktive Figur.

(*) Alle zitierten Passagen sind DeepL-Übersetzungen.